ビル風とは

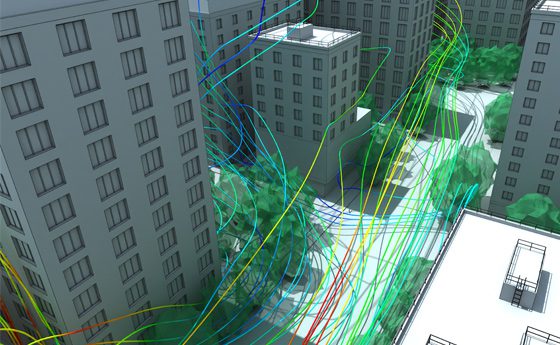

ビル風は構想の建物が密集する日本において深刻な問題になっています。ビル風は風がビルに当たることによって、①ビルとビルの間の細い通路を風がまとまって流れる、②地表より速い上空の風が吹き下ろす ことによって、ビルの多い地域において人の高さを流れる風の速さが大きくなるものです。みなさんもビルの近くを歩いていると、突然風が強くなり、髪の毛が乱れたり、傘があおられた経験があるのではないでしょうか。ちなみにこのビル風の対処法として、流体力学の視点からはビルの近傍を歩くことをお勧めします。流体は壁近傍では境界層と呼ばれる領域を形成し、この領域では壁に近づくほど流速が小さくなり、壁に限りなく近い領域では流速はゼロになります。理想的にはビルにぴったりとくっついて歩くとビル風の影響をほとんど受けませんが、不自然ではない程度にビルに近づいて歩くことを意識してください。

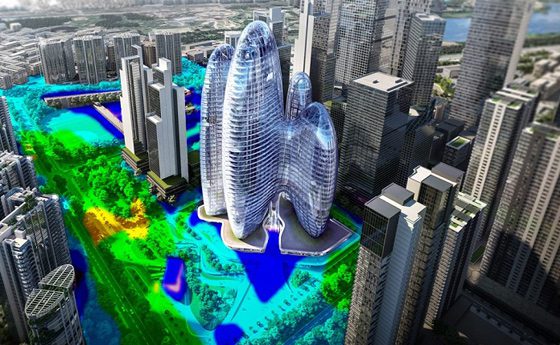

東京都では「中高層建築物の建設に係る紛争の予防と調整に関する条例」を制定しており、高さ10m以上の高層の建築物を建設する際、近隣住民から申し出があった場合には説明することを必要としています。実態としては、60m程度を超える建築物の場合には、申し出がなくとも自主的に説明していることが多いようです。このときビル風に関しては、新しい建築物の建設前後によって周辺の風がどのように変わるかの説明をすることが一般的です。

これを評価するにあたって、近年ではシミュレーションの活用が増えています。

中野坂上はビル風が強い?!真相をシミュレーションで確認!

1. 中野坂上はビル風が強い?! 中野坂上は弊社の事業所も所在する場所ですが、沿岸部から離れた内陸部にもかかわらず、風が強い地域と認識されています。Web検索でも同様の指摘がたくさんヒットします。タレントのダンカンさんの […]

ビル風の評価と風環境解析/シミュレーション

まず、どのようにビル風および風環境を評価するか見てみましょう。日本ではビル風の評価手法として次の2つの方法が広く用いられています。

I. 村上教授らの方法

日最大瞬間風速の超過頻度を用いる方法です。詳しい評価指標は以下のテーブルに示します。

| 強風による影響の程度 | 対応する空間 | 評価される強風のレベルと許容される超過頻度 日最大瞬間風速 (m/s) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 10 m/s | 15 m/s | 20 m/s | |||

| ランク1 | 最も影響を受けやすい用途の場所 | 住宅地の商店街、屋外レストラン | 10%以下 (37日) | 0.9%以下 (3日) | 0.08%以下 (0.3日) |

| ランク2 | 影響を受けやすい用途の場所 | 住宅地、公園 | 22%以下 (80日) | 3.6%以下 (13日) | 0.6%以下 (2日) |

| ランク3 | 比較的影響を受けにくい用途の場所 | 事務所街 | 35%以下 (128日) | 7%以下 (26日) | 1.5%以下 (5日) |

| ランク4 | どの用途にも適さない場所 | 35%以下 (128日) | 7%以下 (26日) | 1.5%以下 (5日) | |

注1)日最大瞬間風速は評価時間が2 ~ 3秒、日最大平均風速は10分間の平均風速であり、風速値は地上1.5 mで定義

注2)それぞれの日最大瞬間風速によって次の現象が発生する。

・10 m/s:ごみが舞い上がる。干し物が飛ぶ。

・15 m/s:立看板、自転車等が倒れる。歩行困難。

・20 m/s:風に吹き飛ばされそうになる。

注3)G.F(ガストファクター)の参考値(地上1.5 m、評価時間 2~3秒):

・密集した市街地(乱れは強いが、平均風速はそれほど高くない): 2.5 ~ 3.0

・通常の市街地: 2.0 ~ 2.5

・特に風速の大きい場所(高層ビル近傍の増速域など): 1.5 ~ 2.0

注4)本表の読み方:例)ランク1の用途では、日最大瞬間風速が10 m/sを超過する頻度が10%(年間約37日)以下であれば許容される。

II. 風工学研究所の方法

平均風速の累積頻度を用いる方法です。詳しい評価指標は以下のテーブルに示します。

| 領域区分 | 累計頻度55%の風速 | 累積頻度95%の風速 | |

|---|---|---|---|

| 領域 A | 住宅地相当 | ≦ 1.2 m/s | ≦ 2.9 m/s |

| 領域 B | 低中層市街地相当 | ≦ 1.8 m/s | ≦ 4.3 m/s |

| 領域 C | 中高層市街地相当 | ≦ 2.3 m/s | ≦ 5.6 m/s |

| 領域 D | 強風地域相当 | > 2.3m/s | > 5.6m/s |

注)

・領域A:住宅地でみられる風環境

・領域B:領域Aと領域Cの中間的な街区でみられる風環境

・領域C:オフィス街でみられる風環境

・領域D:好ましくない風環境

風速の調査

これらの評価指標を適用するためには、風洞実験または数値流体シミュレーションにより場所ごとの風速を調べます。風洞実験では、建物形状を再現した模型を用意し、その形状により風の流れがどのようになるのかを実際に調べます。一方で、数値解析/シミュレーションにより風洞実験を模擬することもできます。

それぞれ、以下のようなメリットデメリットがあります。シミュレーションによる評価は、より安価かつ素早く評価できることから、設計案の確認や比較検討には打って付けと言えます。

| 風洞実験 | 数値流体シミュレーション | |

|---|---|---|

| メリット | ・実現象を測定できる | ・相対的に安価 ・所要時間が短い ・複数条件の比較検討をしやすい ・あとから任意の地点の評価値を確認できる |

| デメリット | ・高価 ・所要時間が長い ・計測点が離散的 | ・数値モデル化に基づく計算である |

SimScaleによる風環境評価

従来、数値流体シミュレーションによる風環境解析は設計者やデザイナーによって行われることは少なく、委託されることが多い業務でした。その理由として以下のことがあげられます。

- 高層ビルのような大規模モデルを計算するためのハイスペックなコンピュータとシミュレーションソフトを導入するためのコストが高い

- 複数風向、発生頻度を考慮して評価指標に落とし込むのに時間がかかる

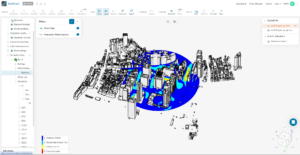

これらを解決するゲームチェンジャーとしてSimScaleをご紹介します。SimScaleは完全クラウドのシミュレーションソフトになっており、ローカルソフト、VPN、リモートデスクトップも不要で高性能な計算機サーバーを用いた大規模計算を行うことができます。必要なのはブラウザにアクセスできる一般的なPCのみです。

SimScaleでは風環境の評価を行うために特化した機能を提供しています。

SimScaleの風環境評価向け機能

- 日本建築学会が定める地表粗度区分ごとのべき乗則鉛直方向風速分布

- マップで地名を打ち込むだけで風配図の取得

- 並列処理による高速計算

- 村上の手法、風工学研究所の手法による評価を自動計算

- 植栽モデルによるビル風低減効果の検証

これにより、設計や施工に携わる方々が自身でシミュレーションによる検討を行うことができるようになり、シンプルなワークフローで異なる設計案の比較などをご実施いただけます。

以下では、これらの機能について詳しくご紹介します。

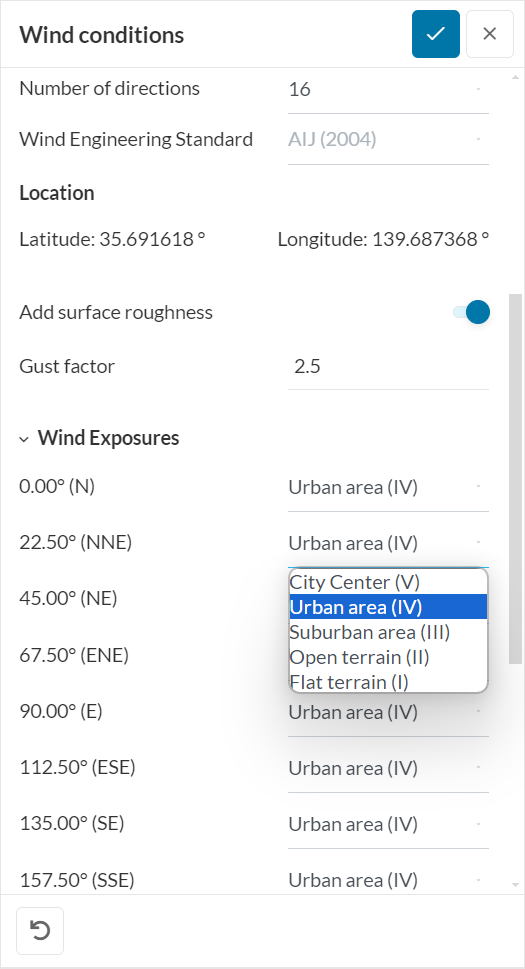

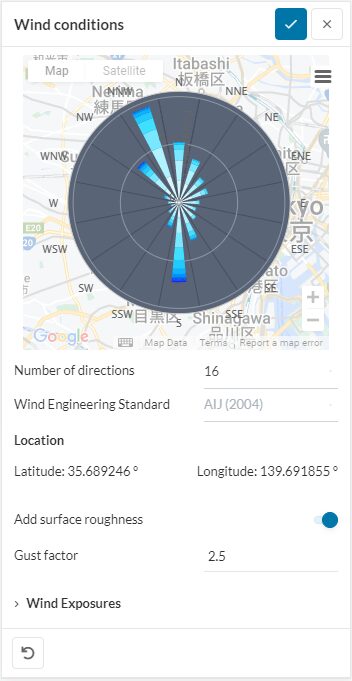

I. 日本建築学会が定める地表粗度区分ごとのべき乗則鉛直方向風速分布

風速は地表付近は遅く、高度が上がるにつれて速くなります。このように風速は鉛直方向で分布を持っており、日本建築学会ではべき乗則の分布を定めています。さらに、分布の形状は地表粗度区分という風が流れる地域の地表面の状況ごとに定められています。

| 地表粗度区分 | 建設地および地上側地域の地表面の状況 | 代表例 | |

|---|---|---|---|

| 滑 | I | 海面または湖面のようなほとんど障害物のない地域 | 海岸や海上 |

| ↑ | II | 田園地帯や草原のような農作物程度の障害物がある地域、樹木・低層建築物などが散在している地域 | 田園地帯など |

| III | 樹木・低層建築物が多数存在する地域、あるいは中層建築物(4~9階)が主となる市街地 | 都市周辺の住宅地、工業地帯、森林地帯 | |

| ↓ | IV | 中層建築物(4~9階)が主となる市街地 | 地方中心都市の市街地など |

| 粗 | V | 高層建築物が密集する市街地 | 東京、大阪などの大都市の中心市街地 |

それぞれの地表粗度区分において、風速は鉛直方向に次式のべき乗側で定められています。(3)

$$

U(Z) = \left\{

\begin{array}{II}

U_{Z_0} \left( \frac{Z_b}{Z_0} \right)^\alpha & (Z \leq Z_b) \\

U_{Z_0} \left( \frac{Z}{Z_0}\right)^\alpha & (Z_b < Z \leq Z_G)

\end{array}

\right.

$$

ここで、\(Z_0\)は基準高さ、\(U_{Z_0}\)は基準高さにおける風速であり、パラメータ\(Z_b\), \(Z_G\), \(\alpha\)は地表粗度区分に応じて以下のテーブルの値を用います。

| 地表粗度区分 | I | II | III | IV | V |

|---|---|---|---|---|---|

| Zb [m] | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |

| ZG [m] | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |

| α | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.35 |

SimScaleでは、方角ごとの地表粗度区分を指定するだけで、風速の鉛直分布を解析条件として設定できます。

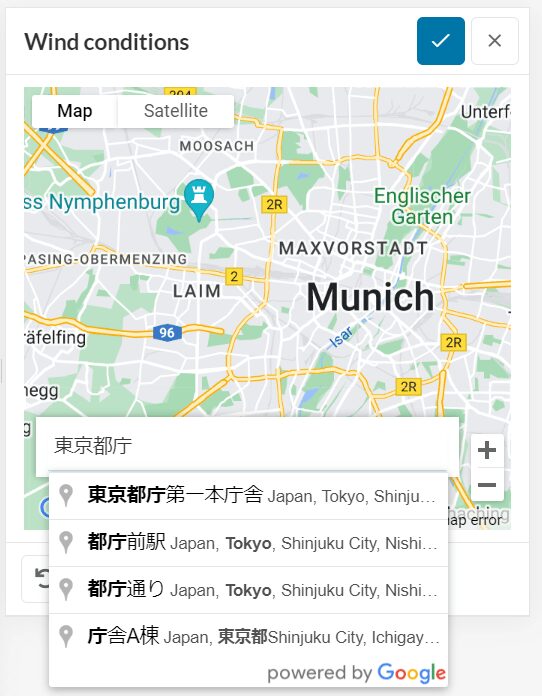

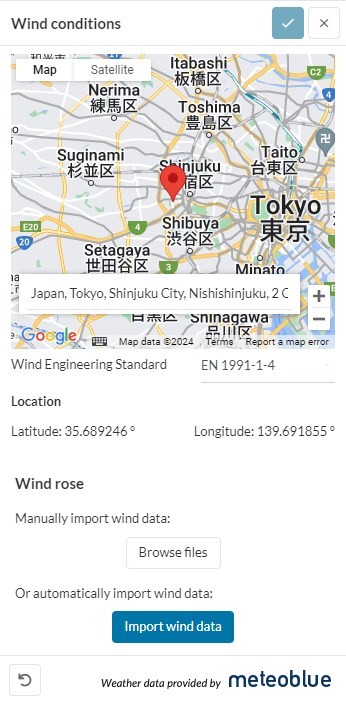

II. 地図上で地名を検索して指定するだけで風配図を取得

地図上でシミュレーションを実施したい建物の位置を指定します。名称や住所で検索できます。

指定した場所にピンが立ち、その場所の緯度と経度を取得します。Import wind dataをクリックするだけでmeteoblue(4)から自動でこの場所の風配図が取得、インポートされます。ユーザーが風配図のデータを準備する必要はありません。

もちろん、.stat形式で風配図のデータを用意していただき、アップデートして利用することも可能です。

これだけのステップで、シミュレーションに必要な風に関するデータを用意できました。

III. GPUを用いた並列処理による高速計算

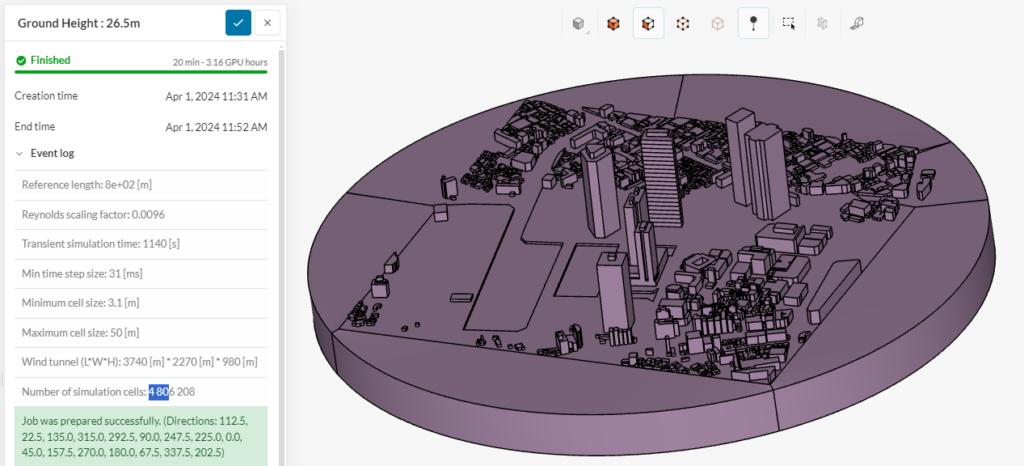

解析領域は480万メッシュで分割し、16風向(16通り)の計算も並列処理による高速計算ですべて合わせてたったの20分で終了します。

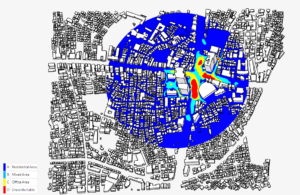

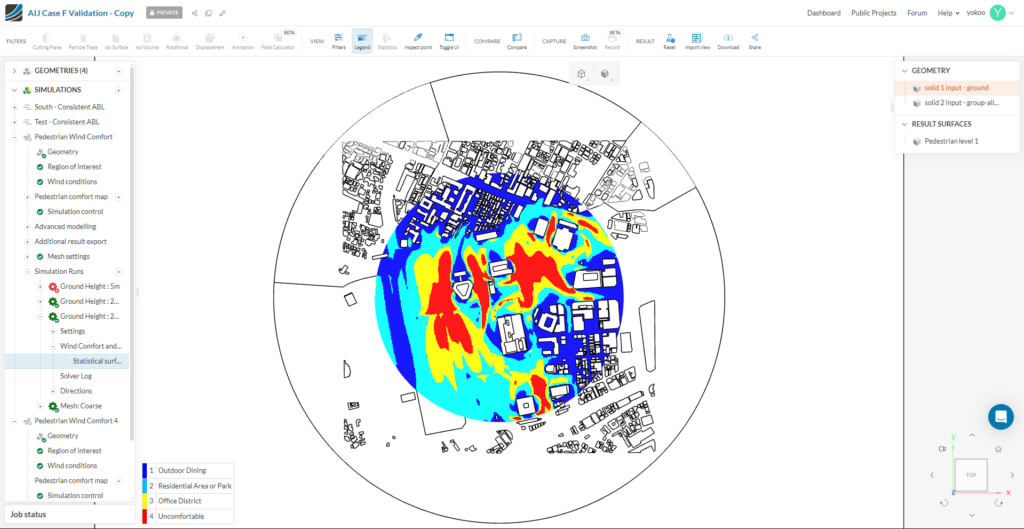

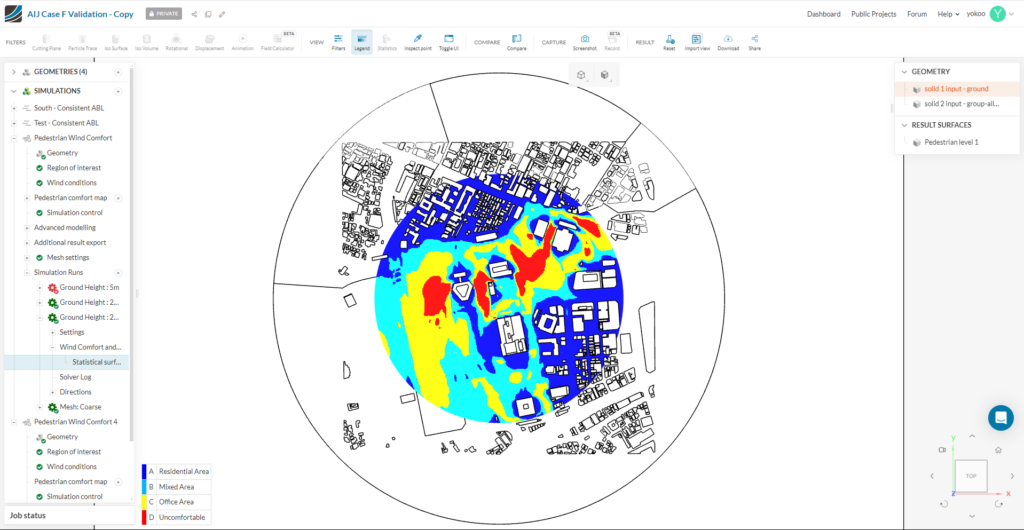

IV. 村上の手法、風工学研究所の手法による評価を自動計算

村上教授の手法や風工学研究所の手法に基づいて、領域の評価を風速から自動で計算し、カラーコンター図で分布を表示します。測定点の設定や、ユーザー自身で統計的な処理を行う必要はありません。

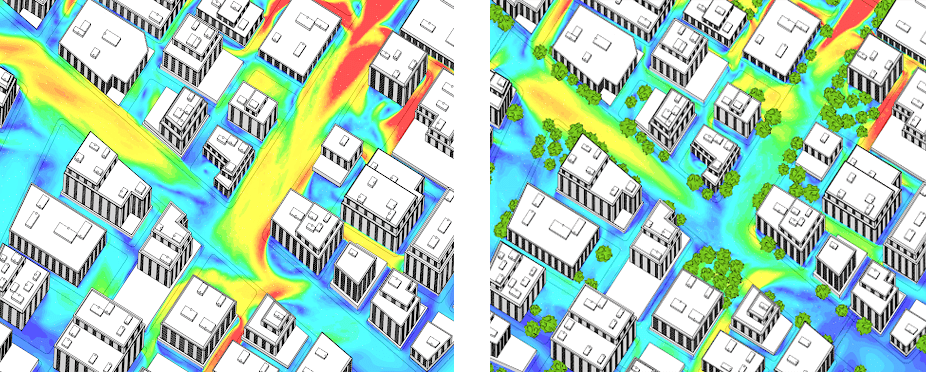

V. 植栽モデルによるビル風低減効果の検証

ビル風を低減するために植木や生垣などの植栽や、フェンスやルーバーが用いられることが一般的です。SimScaleではそれらがモデル化されて提供されており、ビル風の低減効果を簡単に検証していただくことができます。

まとめ

SimScaleを用いると、解析やシミュレーションを実施したことがない方でも、簡単に建物周りの風の様子をシミュレーションできます。ここで、設計者等が自らシミュレーションを行うメリットとして以下のことが挙げられます。

- 費用を抑えることができる

- 契約の締結など煩わしい作業がなく、迅速に結果を得ることができる

- 柔軟に条件を変えた解析を行うことができ、試行錯誤ができる

ビル風は高層の建物が増えるにつれて深刻になります。今後は一層の配慮が必要になります。SimScaleはこのビル風問題へ対処するためのカギになり得ると考えています。また弊社、構造計画研究所は、建築物の構造計算に端を発しており、その後事業領域を広げていく中で建築分野・製造分野など様々なお客様へ流体シミュレーションのソフトウェア販売とサービス提供を行っております。建築と流体力学のどちらの知見も併せ持つことでビル風問題へアドバンテージがあると自負しております。

文献

(1) 村上周三, 岩佐義輝, 森川康成: 居住者の日誌による風環境調査と評価尺度に関する研究, 日本建築学会論文報告集, 第325号, pp. 74-84, 1983

(2) 中村修, 吉田正昭: 市街地の風性状, 第9回風工学シンポジウム, 1986

(3) 日本建築学会: 建築物荷重指針 - 同解説, 2015

(4) https://content.meteoblue.com/en/about-us

以下のリンクより、PLATEAUのデータから風環境解析を行った活用例をご覧いただけます。

PLATEAUのデータでビル風(風環境)解析

この記事について この記事では、PLATEAUからモデルをダウンロードして、Blenderでファイル形式の変更を行い、SimScaleで解析を行う一連の流れを紹介します。 ビル風解析の現状 ビル風は建物が高層化するにつれ […]

SimScaleの特徴と風解析機能のベンチマーク事例

資料のコンテンツ

- SimScaleの特徴

- 計算例(風解析、屋内空調解析)

- 解析で可視化するビル風

- ベンチマーク:日本建築学会ベンチマーク問題、風荷重の評価

- プランと価格