液だれについて

液体を何かに注ぎたいときに、コップしか見当たらず、仕方なくコップから注ごうとしたところ、コップの外側に沿って流れていってこぼしてしまったという経験はありませんか。この現象を「液だれ」といいます。液だれは予測が難しく、いつ起こるかわからない厄介な現象です。例えば、ワインを注ぐとき、栓を開けて1杯目を注ぐときには液だれがおき、2杯目を注ぐときには何事もなく注げるという経験をしたことはないでしょうか。

液だれを防ぐために、勢いよく注ぐことや、注ぎ口を三角形にすると良いことを、なんとなく理解している方も多いでしょう。しかし、液だれがどのようなメカニズムで起きているのかについては、意外と曖昧なままのことが多いのではないでしょうか。身近な現象である液だれですが、実は流体力学の興味深い現象が詰まっています。この記事では、シミュレーションを活用してコップにおける液だれ現象を検証し、その背後にある流体力学のメカニズムを解明していきます。

さらに、この記事では液だれのメカニズムに基づいて、従来では試みられなかった、新たな液だれ対策をご紹介します。注ぐ勢いも、コップの形状も同じ。では、何を変更したのでしょうか?

1. VOFシミュレーション 注ぐときの傾きの違い

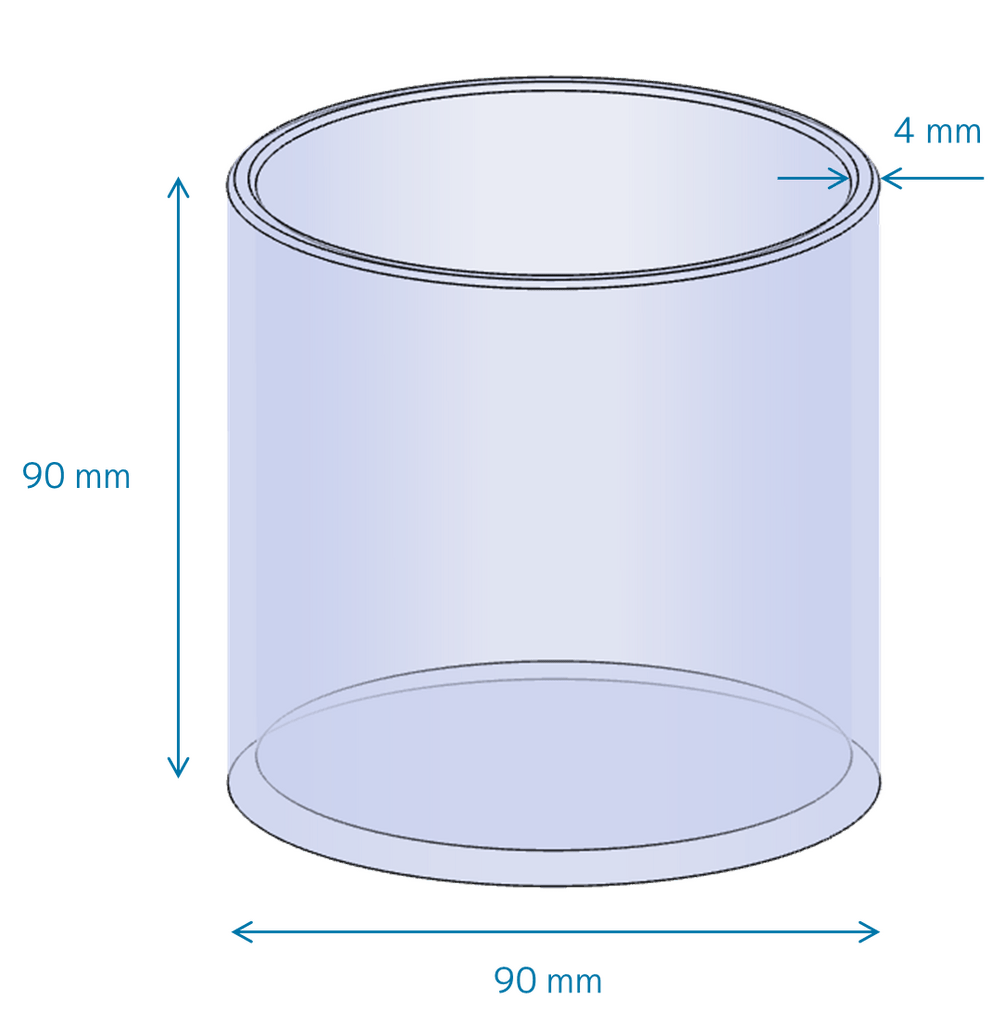

SimScaleのアドオンであるMulti-purposeを用いて、VOFによる混相流の解析を行います。今回は一般的なコップで解析を行います。

注ぐときの傾きの違いの影響を比較するために、コップの水が45°と15°傾けられた場合の挙動を確認します。

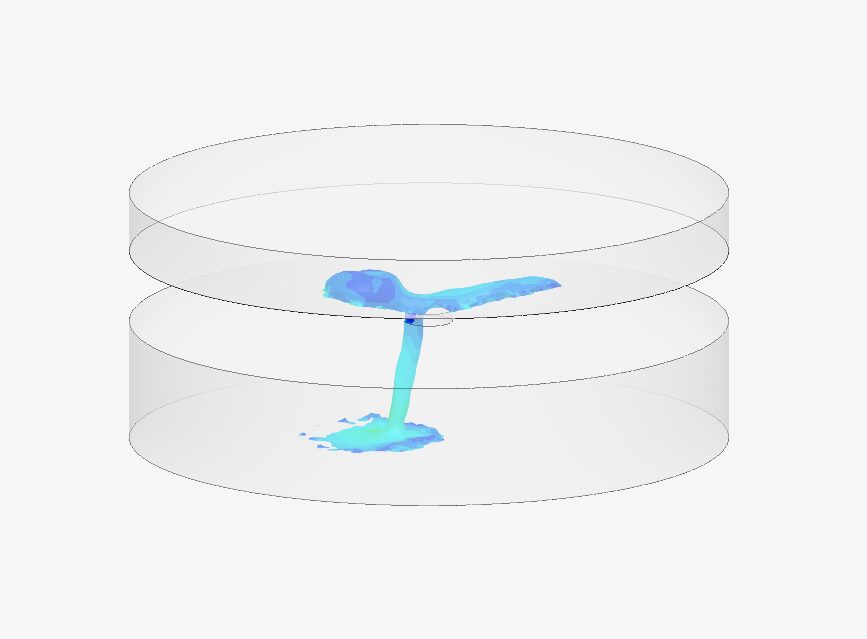

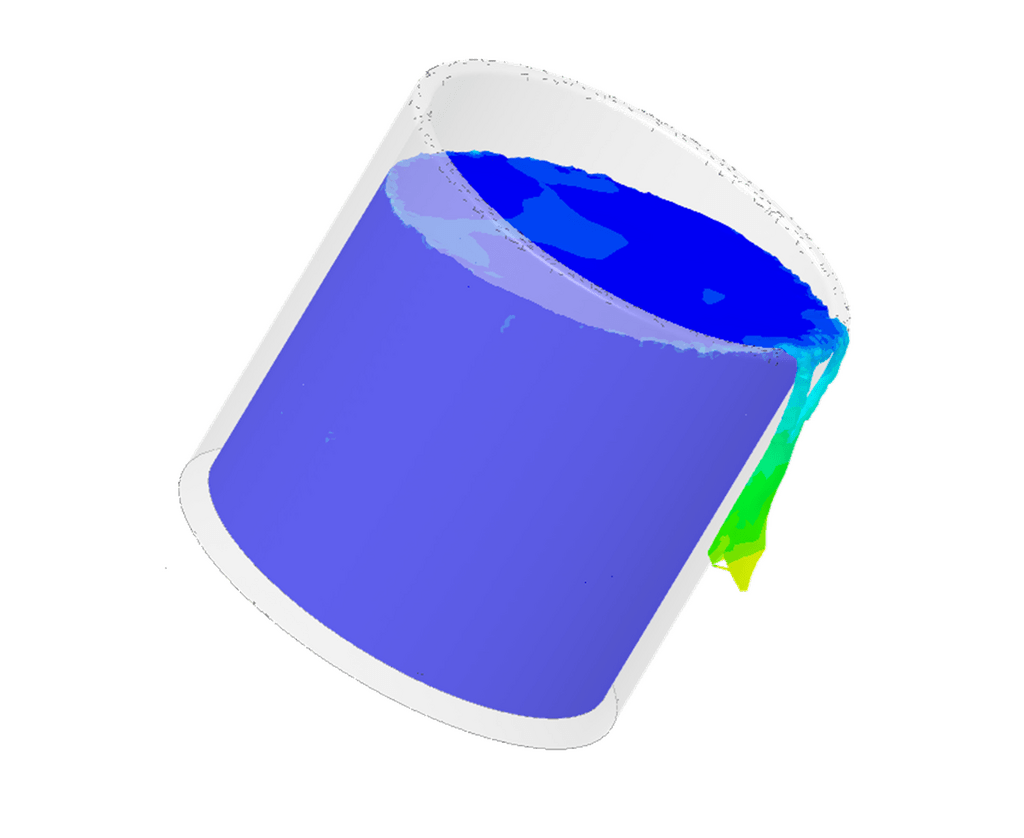

シミュレーションの結果を以下に示します。

予想通りの結果だったのではないでしょうか。コップを45°傾けた時、水は激しく動き、液だれはほとんど発生しません。一方、15°傾けた時は、コップの外側に沿って流れる液だれが観察されます。45°傾けた場合、液だれは発生しないものの、これほど水が激しく動くため、コントロールが難しく、実用的な選択肢としては不向きであることが多いでしょう。高速かつ視覚的に現象を確認できるのがCAEの強みです。

2. 液だれのメカニズム

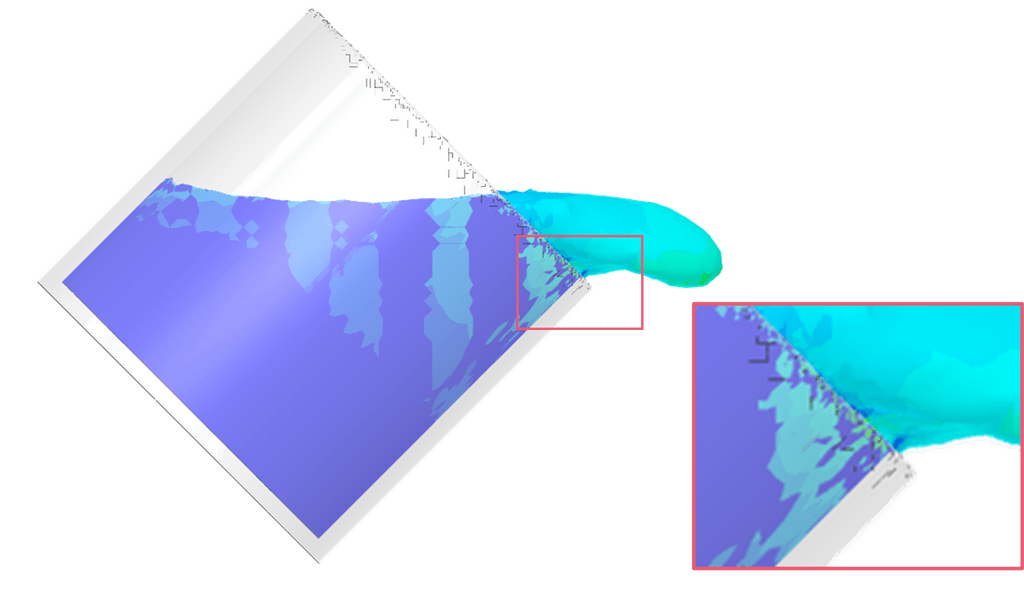

コップのふちに着目します。45°に傾けた場合、水はふちに沿って流れませんが、15°に傾けると、ふちに沿って液体がコップの外側まで濡れ広がることがわかります。

ここが液だれの有無を決めるターニングポイントです。少しでもコップの外側が濡れてしまうと、あとはコップの外側に沿って流れていきます。

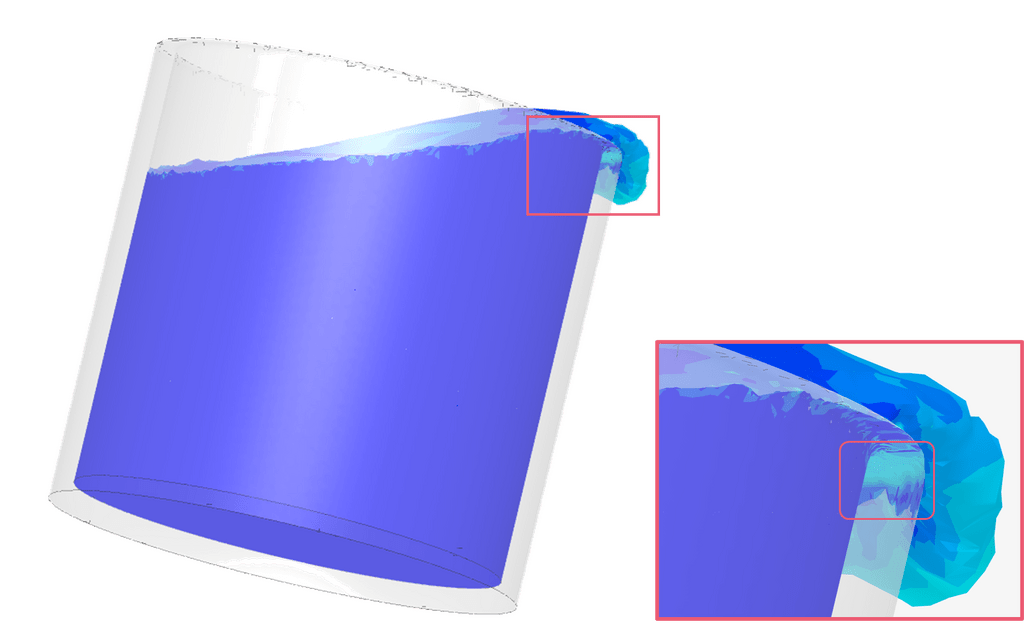

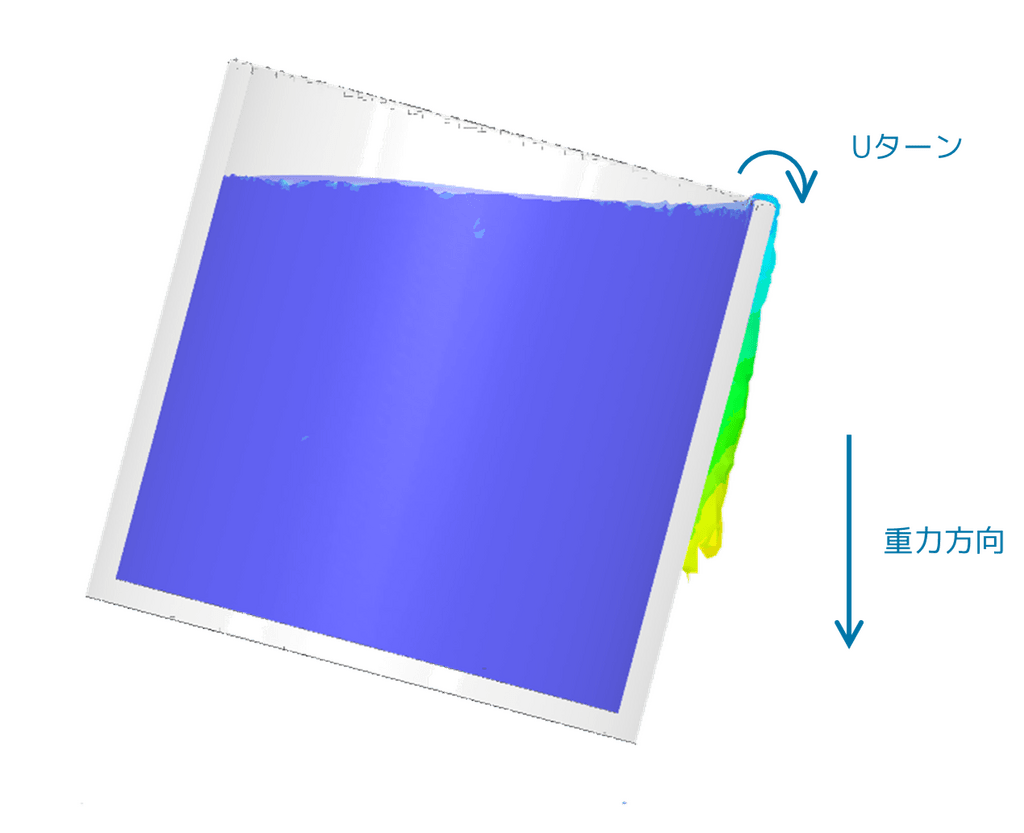

ぐるっと遠回りなUターンをする現象や、重力方向にぽたったと落ちずにコップに沿って流れる現象は、いずれも固体と液体の間の付着力の影響です。液体の分子がコップの表面(固体)と引き合う力である付着力が働き、液体がコップに沿って広がることを助けます。

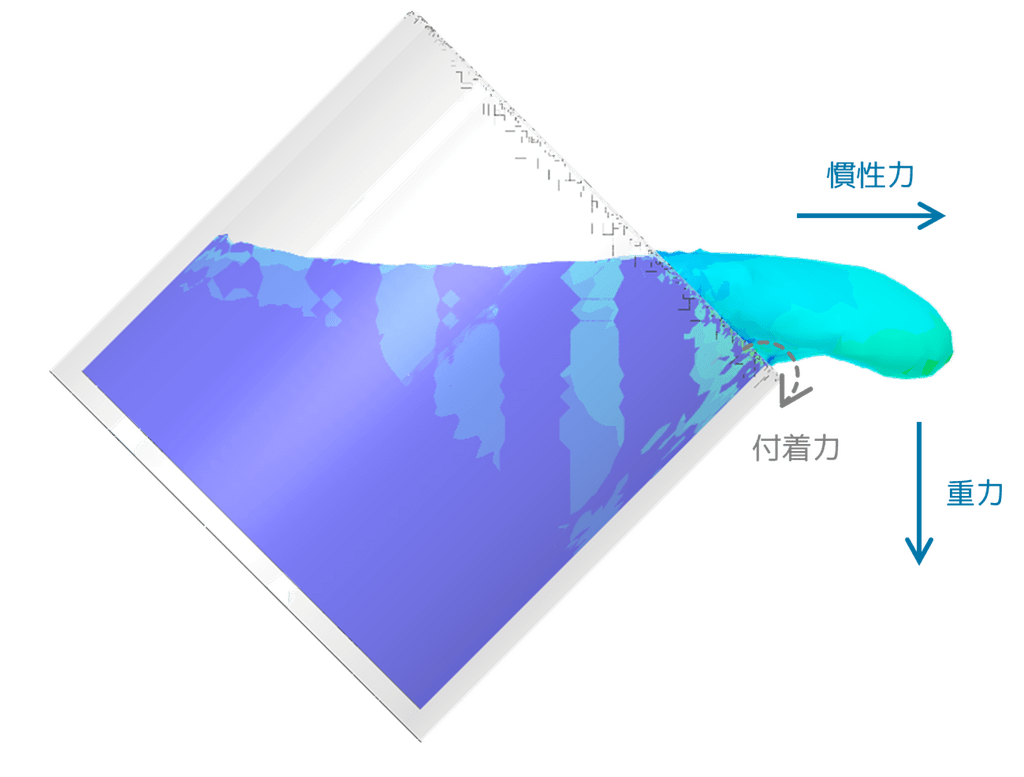

この現象で液体にかかる力として、重力、慣性力、付着力が挙げられます。

この慣性力と重力の影響により発生する流れがコップのふちを濡らさない場合、液だれは発生しません。このメカニズムに基づくと前述の液だれ対策は次のような効果をもたらします。

- 勢いよく注ぐ → 大きな慣性力を発生させ、ふちを濡らさないようにする

- 注ぎ口を三角形にする → 幾何学的に慣性力の方向を制御し、ふちを濡らさないようにする

これまでの液だれ対策は、慣性力を制御することに焦点を当ててきたと言えます。シミュレーションを使えば、試作品を作らなくても3Dモデルを用いてすぐに検証ができるため、効果的な注ぎ口の形状を検証するなど、非常に大きな効果を発揮します。

3. CAEを活用した新しい液だれ対策の検証!

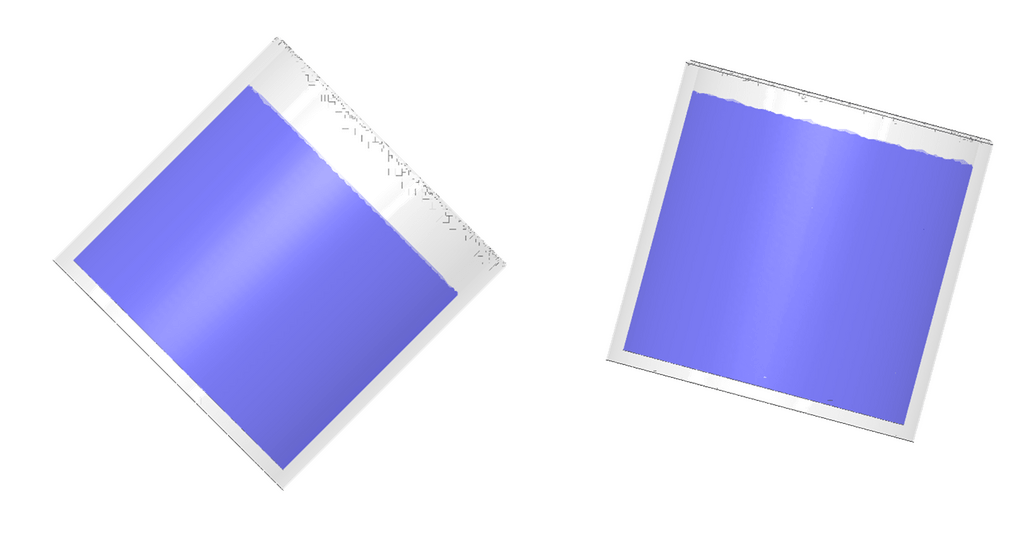

新しい液だれ対策として、ずばり付着力を小さくします。液体が固体表面をどの程度濡らすかを表す特性の「濡れ性」があります。濡れにくい固体では、付着力が小さいため、液体が表面に広がりにくくなります。コップの表面を濡れにくい(接触角120°)と設定して、コップを15°傾けた時のシミュレーションを実施します。

濡れ性について詳しくは以下の記事をご覧ください。

液だれが発生しなくなりました!!

カップのヨーグルトでフタの裏に全くヨーグルトが付かないものがありますが、それらも濡れにくい処理を施すことで付着を防いでいます。付着力や濡れやすさに着目した対策が、液だれの防止でも採用されていくかもしれませんね。

4. おわりに: CAEシミュレーションの活用ポイント

今回は身近な事例である液だれを対象に、シミュレーションの活用方法をご紹介しました。シミュレーションの魅力の一つは、現象を可視化できることです。これにより、今回のようにメカニズムを把握し、勘や経験に頼らず、より直接的で効果的な対策を講じることが可能になります。

SimScaleでは、無料のお試しプラン(Communityプラン)を提供しています。もし、シミュレーションの魅力を感じていただけたなら、ぜひ以下のリンクからお気軽にお申し込みください。すぐにアカウントが発行され、実際にお試しいただけます!